新聞稿

浸大研發「微流控流式分析儀」推動精準醫療普及

星期四,2025年8月14日

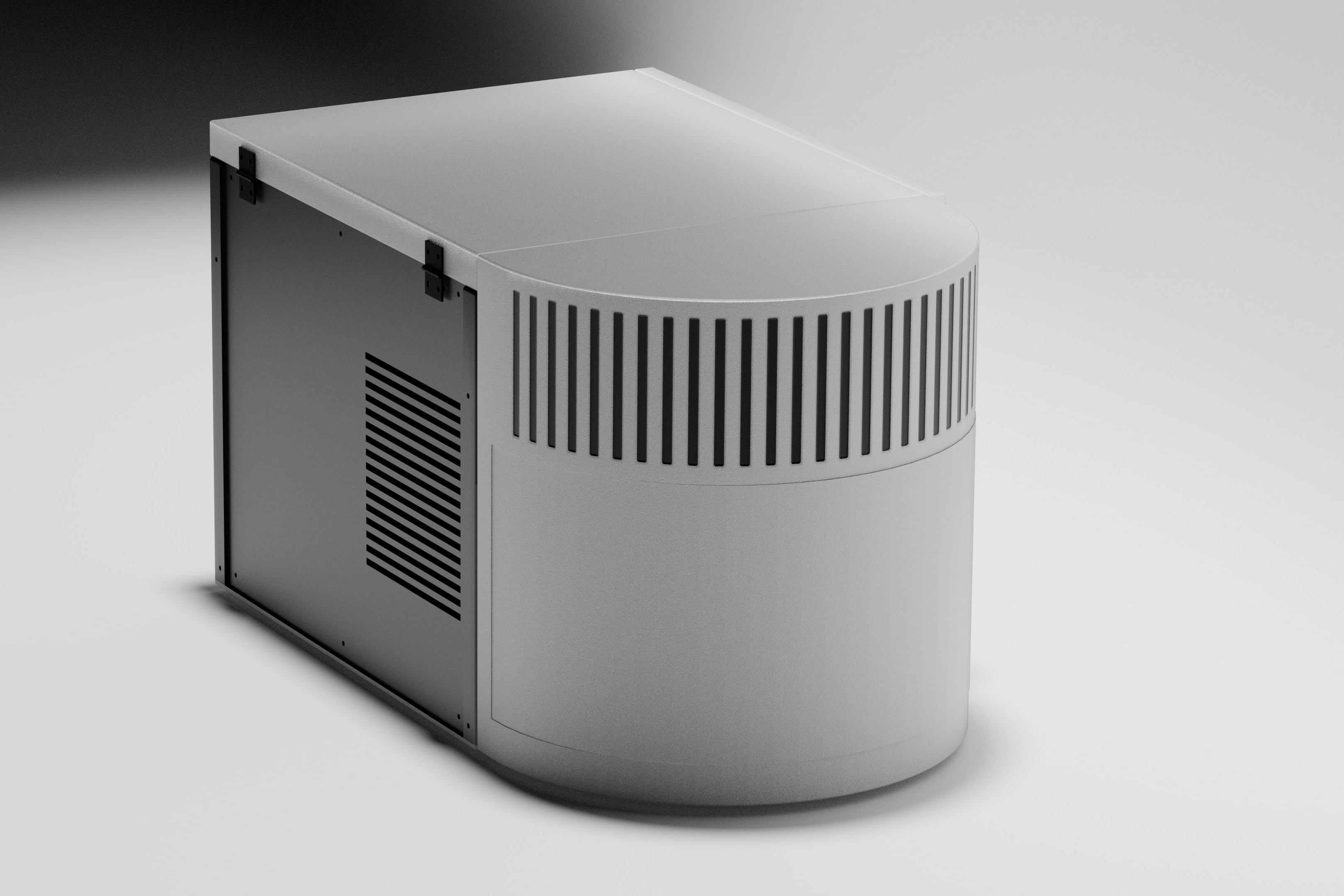

檢測技術對疾病診斷非常重要,現時廣泛應用於生物醫學領域的「流式細胞儀」,更是診斷血液疾病如白血病的黃金標準。惟高端的「流式細胞儀」所費不菲,售價可高達數百萬港元。香港浸會大學(浸大)研究團隊成功研發「分序測量多參數微流控流式細胞分子檢測儀」(簡稱「微流控流式分析儀」),運用創新技術,大幅提升檢測效率,並將成本降低至市場上同類產品的十分之一至五分之一,期盼令更多病人受惠。

該研發項目最近獲香港特別行政區政府創新科技署的「産學研1+計劃」資助,將研究成果商品化。

用作檢測細胞特性的「流式細胞儀」,是以激光技術為核心的粒子檢測儀器。細胞樣本會流經儀器的管道,當它們依序通過激光區域時,依附在樣本的螢光標記便會產生螢光訊號,讓訊號接收器記錄並對其表面和內部進行分析,包括型態、去氧核糖核酸(DNA)、核糖核酸(RNA)、蛋白質等不同參數。

現時「流式細胞儀」只有單一管道,如要同時檢測六個或以上參數,就需要配備多套激光儀器以檢測細胞樣本的所有螢光訊號,然後進行分析。浸大研發的「微流控流式分析儀」採用微流控芯片技術,在毋須增加激光儀器的情况下,也可大幅提升檢測能力。

「流式細胞儀」可檢測細胞物理特性、蛋白表達(含免疫表型)、核酸總量、功能狀態及納米顆粒等,其中免疫學檢測(抗體標記蛋白)和核酸定量(DNA/RNA染料)是臨床應用與科研最廣泛使用的兩類分子檢測。浸大研發的「微流控流式分析儀」同時具備細胞、蛋白質、核酸等粒子及分子的檢測功能,並採用了人工智能技術建立數據分析模型,能在瞬間處理逾萬個細胞數據。

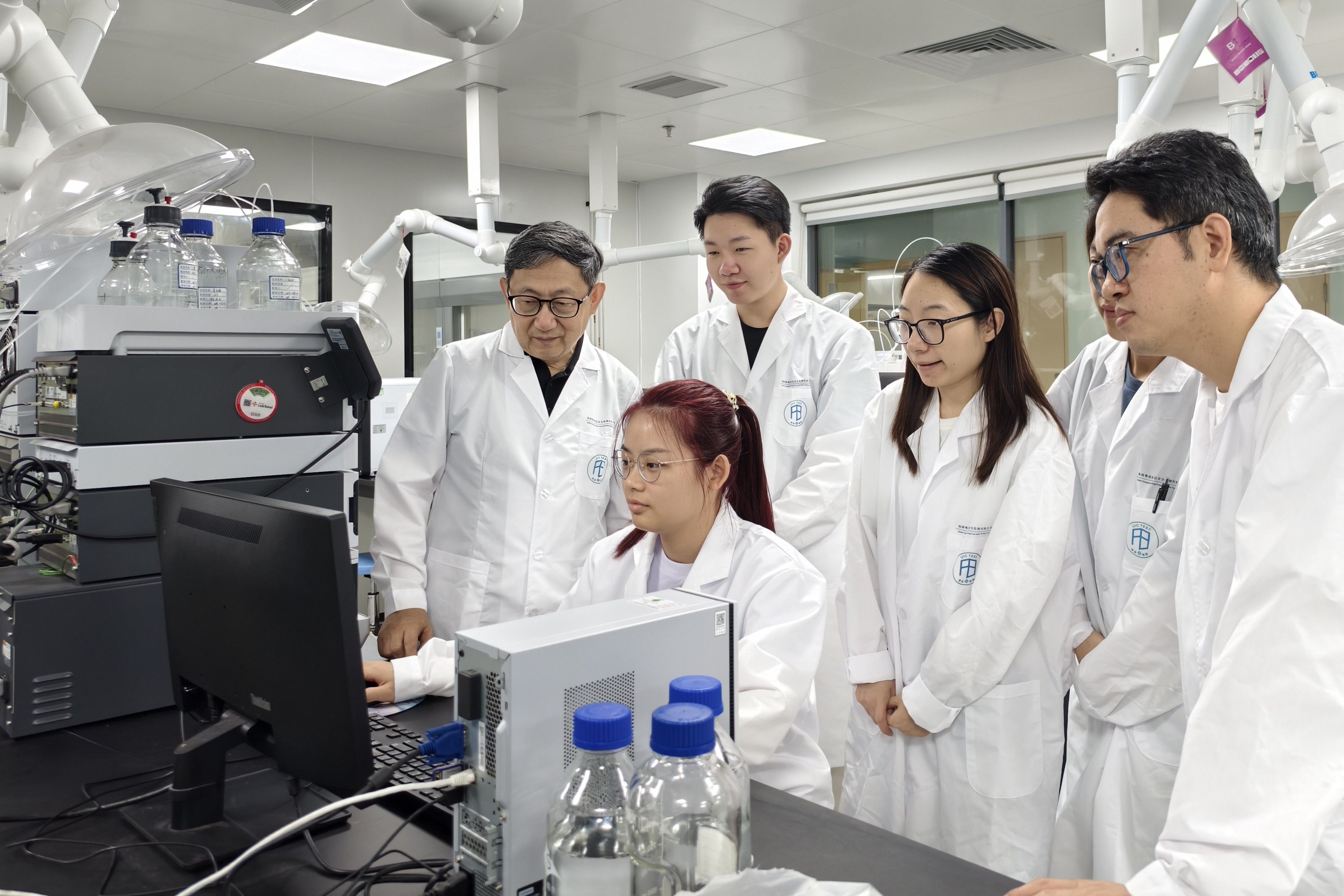

領導研究團隊的浸大化學系客座教授兼北師香港浸會大學(北師港浸大)理工科技學院生命科學系教授雷波教授表示:「由我們團隊研發的『微流控流式分析儀』,聯合光路設計、微流控芯片、軟件算法、生物信息等多學科專家,運用浸大理學院的化學、生物、數學、計算器等科研資源,並借助北師港浸大廣東省數據科學與技術交叉應用重點實驗室的演算法支持,將微流控芯片技術與流式細胞檢測技術深度融合,增加『流式細胞儀』的檢測參數,其創新的單激光多參數檢測技術,令它只需配備一套激光儀器,就可檢測幾十個甚至過百個參數。」

雷教授續表示,浸大各個部門合作無間,研究團隊在檢測試劑與儀器研發領域擁有十多年經驗,配合跨學科專家的技術支援,以及浸大創新、轉化及政策研究院洞悉行業的需求、與投資者的有效配對,加上「産學研1+計劃」的資助,「微流控流式分析儀」將能夠憑藉便攜、操作簡便、高成本效益的三大核心優勢,逐步實現在市場應用和商品化,加速精準醫療資源的普及,開拓更廣闊的應用前景。

浸大現時有多個研究團隊從事診斷和生物檢測技術的開發和應用,取得卓越成果,當中包括由浸大暫任首席創新總監劉樂庭教授研發的「自動多重診斷系統」,可準確、快速和以低成本同時檢測達45 種呼吸道病原體;浸大化學系教授任康寧教授研發的「條形碼細胞傳感器」,能以低成本為耐藥性細菌作快速篩查;以及物理系教授朱福榮教授的「多模式光感探測器」,可探測近紅外綫及可見光的光譜範圍,除了水果的質量和溯源,亦能應用於中藥材的質量檢測。這些研究成果將進一步發展,並應用於疾病的診斷、環境監測和食品安全領域。

—完—