新闻稿

浸大研发「微流控流式分析仪」推动精准医疗普及

星期四,2025年8月14日

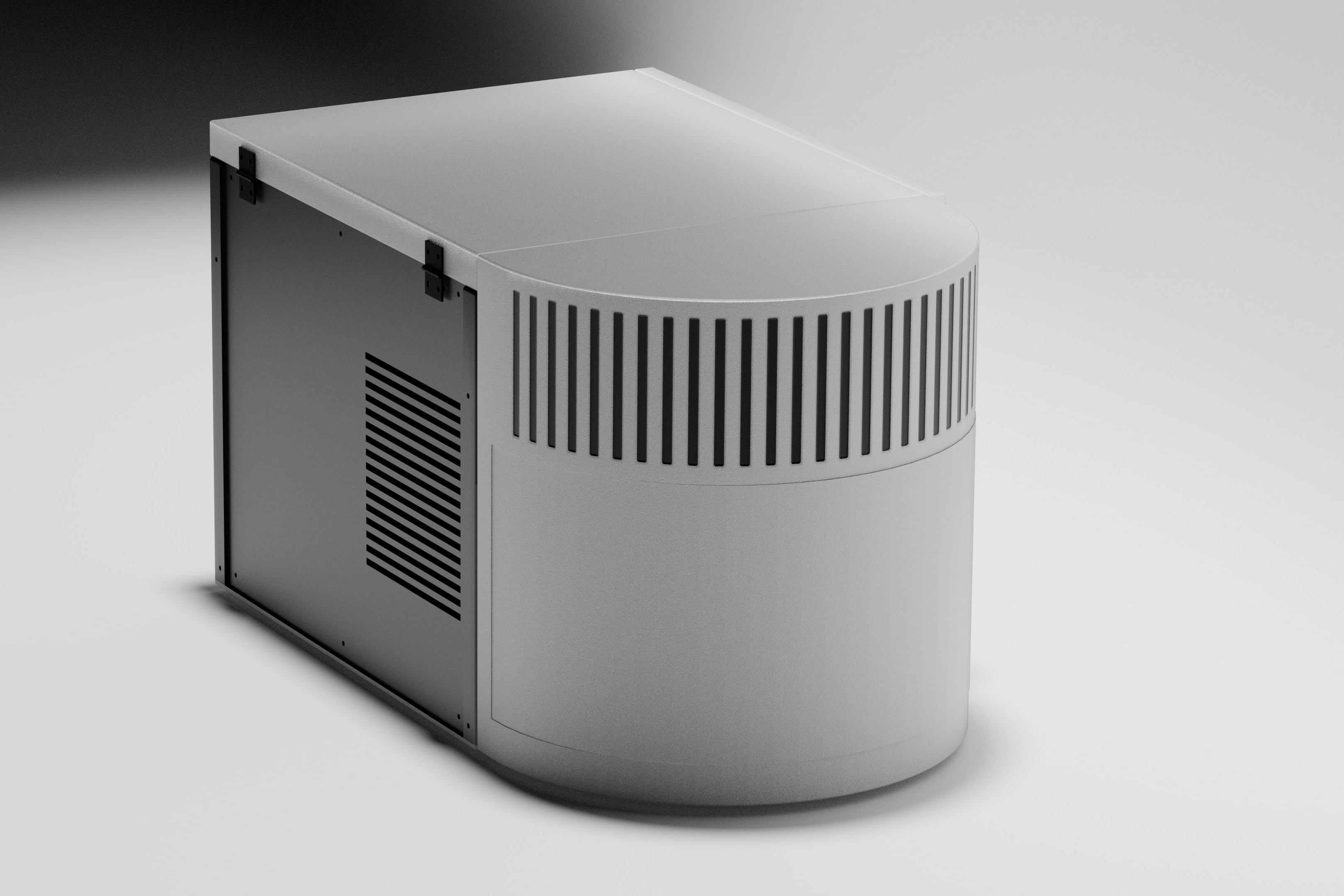

检测技术对疾病诊断非常重要,现时广泛应用于生物医学领域的「流式细胞仪」,更是诊断血液疾病如白血病的黄金标准。惟高端的「流式细胞仪」所费不菲,售价可高达数百万港元。香港浸会大学(浸大)研究团队成功研发「分序测量多参数微流控流式细胞分子检测仪」(简称「微流控流式分析仪」),运用创新技术,大幅提升检测效率,并将成本降低至市场上同类产品的十分之一至五分之一,期盼令更多病人受惠。

该研发项目最近获香港特别行政区政府创新科技署的「产学研1+计划」资助,将研究成果商品化。

用作检测细胞特性的「流式细胞仪」,是以激光技术为核心的粒子检测仪器。细胞样本会流经仪器的管道,当它们依序通过激光区域时,依附在样本的萤光标记便会产生萤光讯号,让讯号接收器记录并对其表面和内部进行分析,包括型态、去氧核糖核酸(DNA)、核糖核酸(RNA)、蛋白质等不同参数。

现时「流式细胞仪」只有单一管道,如要同时检测六个或以上参数,就需要配备多套激光仪器以检测细胞样本的所有萤光讯号,然后进行分析。浸大研发的「微流控流式分析仪」采用微流控芯片技术,在毋须增加激光仪器的情况下,也可大幅提升检测能力。

「流式细胞仪」可检测细胞物理特性、蛋白表达(含免疫表型)、核酸总量、功能状态及纳米颗粒等,其中免疫学检测(抗体标记蛋白)和核酸定量(DNA/RNA染料)是临床应用与科研最广泛使用的两类分子检测。浸大研发的「微流控流式分析仪」同时具备细胞、蛋白质、核酸等粒子及分子的检测功能,并采用了人工智能技术建立数据分析模型,能在瞬间处理逾万个细胞数据。

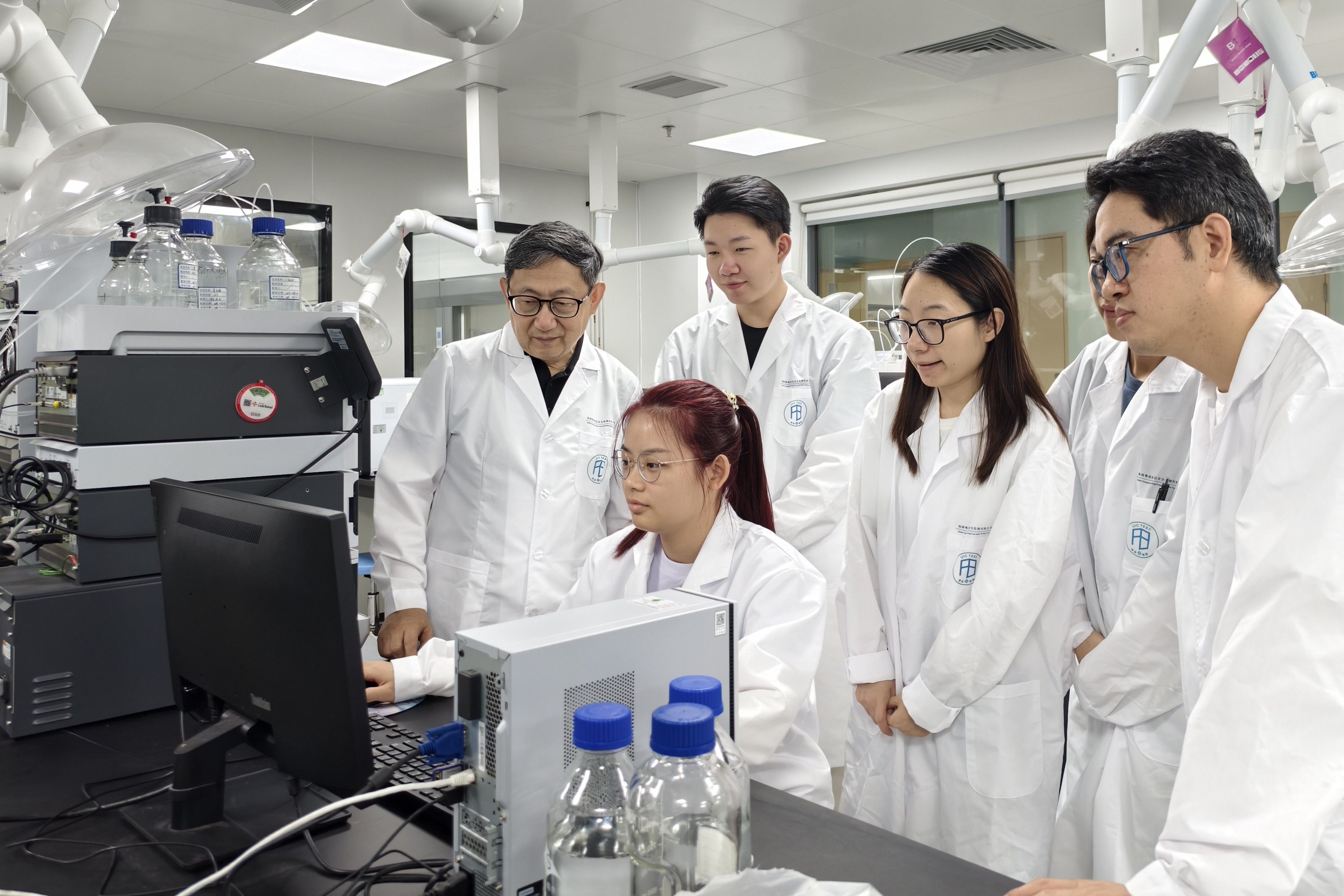

领导研究团队的浸大化学系客座教授兼北师香港浸会大学(北师港浸大)理工科技学院生命科学系教授雷波教授表示:「由我们团队研发的『微流控流式分析仪』,联合光路设计、微流控芯片、软件算法、生物信息等多学科专家,运用浸大理学院的化学、生物、数学、计算器等科研资源,并借助北师港浸大广东省数据科学与技术交叉应用重点实验室的演算法支持,将微流控芯片技术与流式细胞检测技术深度融合,增加『流式细胞仪』的检测参数,其创新的单激光多参数检测技术,令它只需配备一套激光仪器,就可检测几十个甚至过百个参数。」

雷教授续表示,浸大各个部门合作无间,研究团队在检测试剂与仪器研发领域拥有十多年经验,配合跨学科专家的技术支援,以及浸大创新、转化及政策研究院洞悉行业的需求、与投资者的有效配对,加上「产学研1+计划」的资助,「微流控流式分析仪」将能够凭借便携、操作简便、高成本效益的三大核心优势,逐步实现在市场应用和商品化,加速精准医疗资源的普及,开拓更广阔的应用前景。

浸大现时有多个研究团队从事诊断和生物检测技术的开发和应用,取得卓越成果,当中包括由浸大暂任首席创新总监刘乐庭教授研发的「自动多重诊断系统」,可准确、快速和以低成本同时检测达45 种呼吸道病原体;浸大化学系教授任康宁教授研发的「条形码细胞传感器」,能以低成本为耐药性细菌作快速筛查;以及物理系教授朱福荣教授的「多模式光感探测器」,可探测近红外线及可见光的光谱范围,除了水果的质量和溯源,亦能应用于中药材的质量检测。这些研究成果将进一步发展,并应用于疾病的诊断、环境监测和食品安全领域。

—完—